青岛眼科医院近视眼切割手术安全专业恢复清晰视力告别模糊困扰

A-

A+

2025-07-29 16:32:28

203 评论

本

文

摘

要

技术与精准设备的双重保障个性化手术方案的量身严谨流程构筑安全防线未来发展与行业引领在青岛这座充满活力的海滨城市,有一所眼科医疗机构正悄然改变着成千上万近视患者的视界——山东医科大学附属青岛眼科医院。自1991年由谢立信院士创立以来,该院已发展成为临床重点专科和教育部重点学科建设单位,其近视手术水平稳居国内前列。尤其在2025年暑期高峰,医院单日近视手术量逾百台,较往年增幅超20...

技术与精准设备的双重保障

个性化手术方案的量身

严谨流程构筑安全防线

未来发展与行业引领

在青岛这座充满活力的海滨城市,有一所眼科医疗机构正悄然改变着成千上万近视患者的视界——山东医科大学附属青岛眼科医院。自1991年由谢立信院士创立以来,该院已发展成为临床重点专科和教育部重点学科建设单位,其近视手术水平稳居国内前列。尤其在2025年暑期高峰,医院单日近视手术量逾百台,较往年增幅超20,印证了其在技术实力与患者信赖上的双重地位。这里不仅是角膜薄、度数高的疑难近视患者寻求光明的“终点站”,更是推动屈光手术个性化、精准化发展的行业标杆。

技术与精准设备的双重保障

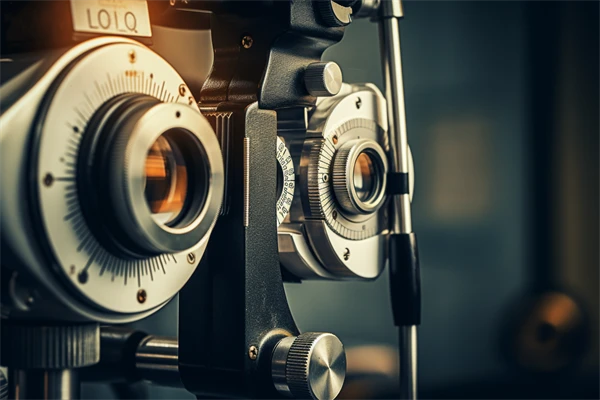

工欲善其事,必先利其器。青岛眼科医院的核心优势首先体现在其全球的技术平台上。医院不仅配备了德国蔡司全飞秒SMILE 3.0激光系统、德国鹰视FS200飞秒激光设备,还拥有阿玛仕1050RS准分子激光平台等手术设备,构建了覆盖全术式的技术矩阵。全飞秒以其2毫米微切口和无瓣技术为运动爱好者提供更安全的视力矫正方案;阿玛仕1050平台则凭借750Hz高速跟踪与0.54mm超小光斑,为角膜薄的患者带来更精准的表层切削体验。这些设备协同工作,确保从术前设计到术中操作都能达到亚微米级的精准度。

技术的价值终通过专家团队得以实现。以角膜屈光科主任陈敏、北部院区学科带头人龙克利博士为首的专家团队,不仅拥有超过万例手术的临床经验,更在高度近视矫正领域取得突破性成果。例如,一位1000度近视合并角膜薄的高考生,经龙克利主任设计的个性化全激光SMART方案成功矫正,术后视力恢复至1.2;而另一位角膜过薄的工程学博士,则在吴晓明院长实施的ICL植入术后摆脱了900度近视的困扰。这些专家的价值不仅在于熟练操作设备,更在于能根据患者角膜生物力学特性、职业需求乃至生活场景,制定适配的技术组合方案。

个性化手术方案的量身

近视手术绝非“流水线作业”,青岛眼科医院深谙此道。面对篮球爱好者朱先生夫妇双双角膜偏薄的难题,陈敏主任摒弃了常规术式选择,通过阿玛仕1050设备为其量身全激光SMART手术方案,在避免圆锥角膜风险的同时实现裸眼视力5.0的理想效果。而对于报考公安院校的500度近视考生刘同学,专家则推荐创伤更小的全飞秒方案,确保其术后能承受高强度体能训练。这种“一人一策”的理念,使医院能突破传统适应症限制——即使是超高度近视者,只要角膜厚度异常充足(如某患者角膜较常人显著增厚),龙克利团队也能成功实施个性化飞秒手术。

个性化方案的基石是近20项的精密术前检查。当日照患者王先生带着他院“适合手术”的评估前来复查时,陈敏主任凭借裂隙灯下不足0.5毫米的角膜白点,敏锐诊断出遗传性角膜营养不良,及时终止了可能引发角膜融解的手术风险。该院的检查体系远超基础视力筛查,涵盖角膜地形图、眼轴曲率、前房深度、角膜内皮计数、眼底OCT、UBM房角成像等维度,配合欧卡斯视觉质量分析仪,构建出全面的眼健康画像。正是这种近乎严苛的筛查标准,使医院年拒诊率保持在合理区间,确保每台手术的安全底线。

严谨流程构筑安全防线

近视手术的安全闭环始于术前评估,延伸至术中质控,更贯穿于术后终身管理。在北京同仁医院魏文斌主任医师指出的“术后反弹”现象背后,青岛眼科医院建立了动态跟踪体系。该体系要求患者在术后1天、1周、1月、3月定期复查,同时通过用眼习惯问卷、角膜地形图比对、视觉质量分析等手段监控视力变化。对于ICL植入患者,医院特别强调术后1个月内的眼压监测和内皮细胞计数,以规避罕见但严重的并发症。数据显示,严格遵循医嘱的患者五年内视力回退率不足3,印证了术后管理的关键价值。

随着2025年高考结束,医院单日手术量突破百台,但效率提升从未以牺牲质量为代价。为应对暑期高峰,医院创新实施“无缝衔接”服务:早晨7:30提前开诊,专家停休增开门诊;采用分区检查模式,将初筛、深度检查、方案沟通分区域进行;针对外地患者设计“一日诊疗”路径,早晨检查、上午手术、下午复查的流程,使日照考生刘同学得以当日返程。更值得关注的是,医院通过智能化手术排程系统,将每位专家的单台手术间隙至15分钟,既保证设备充分消毒,又避免患者长时间等待引发的焦虑情绪。

未来发展与行业引领

尽管近视手术技术已高度成熟,青岛眼科医院的目光已投向更前沿的领域。谢立信院士团队正牵头开展“角膜透镜冷冻复苏技术”研究,探索全飞秒术中取出的角膜组织经低温保存后,可用于未来角膜移植或二次增效手术的生物材料价值。与此医院人工智能实验室开发的“屈光手术预后模型”,通过融合患者角膜刚度系数、高阶像差数据及用眼行为记录,已能对术后5年视力稳定性进行个性化评估,该模型预计2026年进入临床验证阶段。这些创新不仅拓展了技术边界,更将重塑近视手术的价值链。

技术的革新需要伴随公众认知的提升。当前仍存在两大误区:部分民众过度依赖“防控近视”的护眼仪器(卫健委已明确此类产品缺乏循证依据);而另一群体则认为“眼科医生不做近视手术”暗示技术不安全。青岛眼科医院通过开放日、直播手术(如主持人张澍探访手术室)、科普专栏等形式,揭示医学真相——如四川省人民医院眼科邓铂林医生所言,医生未手术多因职业需求而非安全性疑虑。更重要的是,医院将科学护眼理念融入术后管理,制定包含“20-20-20用眼法则”、紫外线防护指南、营养补充方案的《视力终身维护手册》,让患者理解:手术矫正屈光而非治愈近视,视觉质量的维持是医患共同的终身课题。

三十载深耕,青岛眼科医院已构建起以精准技术为基石、个性方案为核心、全周期管理为保障的近视矫正体系。从为警察考生实施全飞秒到为超高度近视者全激光,从单日百台手术的运营到终身视力追踪的承诺,该院诠释了“量眼”的深刻内涵。在2025年这个技术爆发与需求激增的交汇点,医院正引领行业向两大方向进化:一方面通过基因筛查、AI、生物材料技术突破传统局限;另一方面借科学宣教破除认知误区,重塑“手术非终点,护眼乃终身”的健康理念。正如那双为角膜营养不良患者按下手术暂停键的手所昭示的——真正的技术高度,永远以敬畏生命为尺度。

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击

【在线咨询】

澳门激光近视手术价格表全解析:不同医院收费对比与省钱技巧

澳门激光近视手术价格表全解析:不同医院收费对比与省钱技巧